Klare und eindeutige

Formulierung des gewünschten,

sicheren Arbeitsverhaltens.

WENIGER UNFÄLLE DURCH VERHALTENSORIENTIERTE ARBEITSSICHERHEIT

Mit Anerkennung und konstruktivem Feedback auf den sicheren Weg

BEHAVIOR BASED SAFETY BBS

Unsere LeistungenDorothee Giffey

Edgar Nacken-von Rudzinski

Artikel in der Zeitschrift „Betriebliche Prävention Oktober 2019“

In der Ausgabe 07/2019 wurde mit Behavior Based Safety (BBS) ein erfolgversprechender Präventionsansatz vorgestellt, durch den riskantes Arbeitsverhalten als Hauptursache für Betriebsunfälle gezielt verändert werden kann. Der folgende Artikel beschreibt, wie die fünf BBS-Grundprinzipien (Definition sicheren Arbeitsverhaltens; Verhaltensbeobachtung; Verhaltensfeedback; Setzen von Verhaltenszielen; positive Verstärkung des sicheren Verhaltens) im betrieblichen Umfeld umgesetzt werden und wie durch ein strukturiertes und zugleich ressourcenschonendes Vorgehen maximale Effekte erzielt werden können.

Behavior Based Safety (BBS) ist ein verhaltensorientierter Präventionsansatz, der den technischen und organisatorischen Arbeitsschutz um eine personenbezogene Komponente erweitert und damit entscheidende Fortschritte bei der betrieblichen Unfallverhütung ermöglicht. Um die Häufigkeit von Arbeitsunfällen zu reduzieren, zielt BBS auf die Veränderung von unsicherem Arbeitsverhalten – der Hauptursache für das Unfallgeschehen – ab, indem sicheres Arbeitsverhalten erkannt und systematisch verstärkt wird. Mit dessen Zunahme wird Risikoverhalten immer seltener, was in der Folge die Unfallhäufigkeit senkt.

Klare und eindeutige

Formulierung des gewünschten,

sicheren Arbeitsverhaltens.

Beobachtung des

Verhaltens der

Beschäftigten.

Positives und konstruktives

Feedback zum Verhalten der

Beschäftigten.

Setzen von verhaltensbezogenen

Veränderungszielen.

Aufrechterhaltung der Verhaltensänderung durch

positive Verstärkung.

Voraussetzung für ein effektives BBS-System sind grundlegende Arbeitsschutzprozesse, die sicheres Arbeiten überhaupt erst möglich machen. Wie immer im Arbeitsschutz gilt auch für die Umsetzung von BBS-Systemen der Grundsatz ‚TOP‘: Es sind zunächst alle technischen und organisatorischen Maßnahmen auszuschöpfen, bevor ein personen- und verhaltensbezogener Ansatz zum Tragen kommen kann. Dies ist im Zusammenhang mit BBS von besonderer Bedeutung, da technische und organisatorische Maßnahmen wegen ihrer hohen Wirksamkeit unverzichtbar sind und zudem nicht der Eindruck eines „blame the worker“ entstehen darf – so als wären allein die Mitarbeiter für das Unfallgeschehen verantwortlich. Ganz im Gegenteil will BBS Betroffene zu aktiven Beteiligten im Arbeitsschutz machen – weg von Schuldzuweisung und Überwachung und hin zu Verantwortung und aktivem, sicherem Verhalten.

Die vorab erforderliche Überprüfung des betrieblichen Arbeitsschutzes kann auf unterschiedliche Art erfolgen. Eine Möglichkeit ist die Durchführung eines Safety Assessments, bei dem definierte Indikatoren für eine funktionierende AS-Organisation überprüft werden, z.B. ob für alle Arbeitsplätze, Tätigkeiten und Betriebszustände Gefährdungsbeurteilungen vorliegen, ob Sicherheitsprobleme schnell gemeldet und bearbeitet werden oder ob es Hindernisse für die Beschäftigten gibt, die Arbeit sicher auszuführen.

Im nächsten Schritt wird eine Analyse der Unfallursachen oder aber des beobachteten Risikoverhaltens durchgeführt, um daraus Verhaltensziele abzuleiten.

Im Folgenden veranschaulichen wir diese beiden Herangehensweisen sowie die Umsetzung der o.g. Grundprinzipien anhand zweier Beispiele aus der betrieblichen Praxis. Diese Beispiele zeigen, dass die Anwendung der BBS-Prinzipien variabel gestaltet werden kann und BBS dadurch sehr gut an die jeweiligen betrieblichen Gegebenheiten und Prozesse adaptierbar ist.

In unserem ersten Beispiel handelt es sich um einen holzverarbeitenden Betrieb, in dem es immer wieder zu verhaltensbedingten Unfällen bei der Arbeit an Tisch- und Formatkreissägemaschinen gekommen ist. Wegen deren häufiger Verwendung und der Schwere möglicher Schäden wurde hier ein erstes Schwerpunktthema gesetzt. Der Fokus sollte auf der Handhabung der Schutzhaube und der Führung des Werkstückes liegen.

Unfalluntersuchungen hatten gezeigt, dass eine richtig abgesenkte Schutzhaube in den allermeisten Fällen das Berühren des Sägeblattes vermieden hätte. Die Schutzhaube sollte daher so eingestellt sein, dass das Sägeblatt und ein eventuell vorhandenes Vorritzsägeblatt abgedeckt werden. Dazu ist die Schutzhaube vor dem Anlaufen des Sägeblatts bis auf das Werkstück abzusenken, denn nur in dieser Position kann sie ihre Schutzfunktion erfüllen.

Darüber hinaus hatten weitere Unfallanalysen gezeigt, dass richtig genutzte Hilfsmittel und Einrichtungen zum sicheren Führen des Werkstücks an der Kreissäge in vermutlich allen Fällen den Kontakt mit dem Sägeblatt verhindert hätten. Unfälle an der Kreissäge ereigneten sich sehr häufig beim Sägen von schmalen Leisten. Bei genauer Betrachtung dieses Arbeitsgangs wurde deutlich, worauf es beim sicheren Arbeiten ankommt: Die Hände müssen während der Bearbeitung konsequent außerhalb des Gefahrenbereichs von 120 Millimetern (allseitig um das Sägeblatt) bleiben.

Im BBS formulieren wir das erwünschte, sichere Verhalten eindeutig als mess- und beobachtbare Aktivität bzw. Handlung der Mitarbeiter.

Bezogen auf die zuvor beschriebenen Unfallursachen wurden für die Arbeit an den Kreissägen die folgenden sicheren Verhaltensweisen definiert:

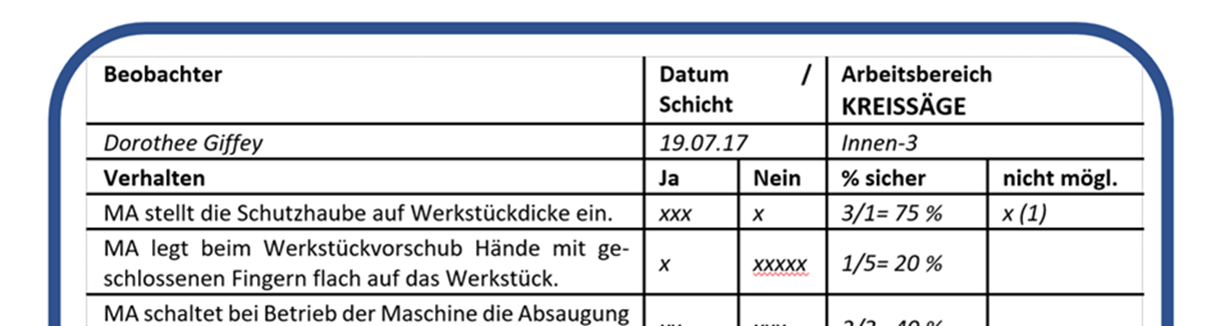

Die genannten sicheren Verhaltensweisen wurden auf eine Beobachtungskarte übertragen, mit der sich im nächsten Schritt die Erfassung sicheren Verhaltens einfach und zuverlässig gestaltet.

Die Beschäftigten sollen abwechselnd auf jeder Schicht täglich einen Sicherheitsrundgang machen und dabei auf der Beobachtungskarte mit der Liste sicherer Verhaltensweisen festhalten, wie häufig das sichere Verhalten zu beobachten ist und wie oft nicht.

Dabei wird auch darauf geachtet, ob sicheres Verhalten überhaupt ausführbar ist. Wenn sicheres Verhalten nicht möglich ist, werden die Gründe dafür schriftlich festgehalten (im Beispiel war die Schutzhaube defekt). Akut gefährliche Zustände müssen der verantwortlichen Führungskraft sofort gemeldet werden. Die zeitnahe Behebung der übrigen Mängel ist durch die wöchentliche Sichtung der Beobachtungskarten durch den Meister gewährleistet.

Das Ausfüllen der Beobachtungskarten muss immer anonym erfolgen. Es dürfen keine personenbezogenen Angaben über Mitarbeiter protokolliert, ausgewertet oder verwendet werden. Dieser sensible Umgang mit den in BBS erhobenen Daten ist eine zwingende Voraussetzung für die Akzeptanz von BBS bei allen Beteiligten.

Wird Verhalten beobachtet, das der Beschreibung sicherer Verhaltensweisen entspricht, geben die Kolleg*innen immer ein Signal der Anerkennung. Das mag in dem einen Fall einfach nur ein nach oben gereckter Daumen sein, in einem anderen Fall ein anerkennendes Schulterklopfen, bei wieder einem anderen Kolleg*in die kurze Ansprache „Gut gemacht!“.

Wird riskantes Verhalten beobachtet, so wird dies durch die Beobachter gegenüber der / dem jeweiligen Kolleg*en angesprochen. Dieses geschieht in einer sachlich-ruhigen und wertschätzenden Art und Weise. Die Feedback-Botschaft enthält die konkrete Beschreibung des beobachteten Risikoverhaltens, fragt nach, was zu diesem Verhalten geführt hat, und überlegt, wie der Arbeitsschritt sicher ausgeführt werden kann. Insbesondere für die Formulierung von konstruktivem Feedback wurden Regeln festgelegt und die Beschäftigten entsprechend geschult.

Als Ziel kann ein zu 100 % sicheres Arbeitsverhalten oder auch eine signifikante Steigerung der Häufigkeit von sicherem Verhalten angestrebt werden. Dieses kann über definierte Zwischenziele schrittweise erreicht werden. Sicheres Verhalten soll dabei laufend positiv verstärkt werden.

Der Kern eines jeden BBS-Systems ist die Verhaltensänderung durch positive Verstärkung von sicherem Verhalten.

Um zu verstehen, wie das gelingen kann, sehen wir uns zunächst an, durch welche Faktoren Verhalten gesteuert wird:

Unter Verhalten verstehen wir hier jede beobachtbare Aktivität eines Menschen. Jedes Verhalten ist eine Reaktion auf Umweltereignisse. Es ist bedingt durch all das, was um die Person herum passiert und was direkt oder indirekt auf sie einwirkt.

Diese Umweltereignisse gehen dem Verhalten zeitlich voraus oder folgen ihm mehr oder weniger zeitnah. Verhalten ist also in vorausgehende Bedingungen und nachfolgende Verhaltenskonsequenzen „eingebettet“. Beide Arten von Umweltereignissen formen das Verhalten auf jeweils unterschiedliche Weise.

Vorausgehende Bedingungen können Verhalten auslösen.

Die Folgen des Verhaltens (Verhaltenskonsequenzen) entscheiden darüber, ob es beibehalten oder eben nicht beibehalten wird – je nachdem, welche Bedeutung diese Konsequenzen für den Handelnden haben.

Dabei wirken Konsequenzen ganz unterschiedlich stark:

Am wirksamsten sind aus verhaltensanalytischer Sicht jene Konsequenzen, die als positiv empfunden werden und die unmittelbar und mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten: Sie lassen das jeweils gezeigte Verhalten wahrscheinlicher werden. Dies gilt für jegliches Verhalten, also für sicheres ebenso wie für riskantes Verhalten. So erklärt sich auch das im Praxisbeispiel geschilderte Verhalten der Mitarbeiter*innen: Obwohl allesamt Facharbeiter und Profis auf ihrem Gebiet, missachteten sie gelegentlich die hinlänglich bekannten Sicherheitsvorschriften, weil ihnen die unsichere Arbeitsweise einen vermeintlichen „Vorteil“ in Form einer kleinen Zeitersparnis verschaffte. Möglicherweise konnten die Mitarbeiter damit unangenehme Verhaltenskonsequenzen wie Überstunden oder drängende Nachfragen durch den Chef reduzieren, und vielleicht erhielten sie sogar Anerkennung für die schnelle Erledigung der Arbeitsaufgabe. Selbst das Ausbleiben einer Verletzung bei riskanter Verwendung der Maschine gilt verhaltensanalytisch als sog. „negative Verstärkung“ des Risikoverhaltens und macht dieses Verhalten wahrscheinlicher.

Nein. BBS beinhaltet zwar immer die Anwendung der o.g. fünf BBS-Grundprinzipien, deren Umsetzung in der betrieblichen Praxis kann aber durchaus unterschiedlich gestaltet werden.

Das obige Beispiel aus einem holzverarbeitenden Betrieb beschreibt einen von vornherein stark fokussierten Ansatz, bei dem eine vorhergehende Unfallanalyse die Gefährdungen und die dabei auftretenden riskanten Verhaltensweisen bereits klar aufgezeigt hat. Damit war die Definition komplementärer, sicherer Verhaltensweisen ein schnell und einfach zu vollziehender Schritt, an den sich Verhaltensbeobachtung und systematische positive Verstärkung des sicheren Verhaltens anschlossen.

Insbesondere bei komplexeren Fertigungs- und Arbeitsprozessen und bei fehlendem Vorwissen über Risikoverhalten kann die Anwendung von BBS auch ganz anders aussehen. So wird BBS im industriellen Umfeld als zweiphasiger Prozess umgesetzt, bei dem in der Phase 1 (dem BBS-Screening) sicherheitsrelevantes Arbeitsverhalten in seiner Gesamtheit beobachtet und mittels eines erweiterten Beobachtungsbogens erfasst wird. Dieser Beobachtungsbogen gliedert das beobachtbare Arbeitsverhalten in mehrere Haupt- und Unterkategorien. Unter Verwendung dieses Instruments führen ausgewählte und geschulte Mitarbeiter*innen (darunter die Sicherheitsbeauftragten) sog. BBS-Sessions durch, die sich in fünf Schritte gliedern.

Bereits in dieser Phase des BBS-Screenings folgt jeder Verhaltensbeobachtung ein kurzes Feedback an die beobachteten Mitarbeiter*innen, in dem ihnen die beobachtenden Kolleg*innen positive Rückmeldung zu ihrem sicheren Arbeitsverhalten sowie konstruktive Rückmeldung zu etwaigem Risikoverhalten geben.

Die in der Screening-Phase gewonnenen Verhaltensdaten werden anonym in einer Datenbank erfasst und je nach Bedarf wöchentlich bzw. monatlich ausgewertet. Nach ca. 3-6 Monaten lassen sich mittels dieser Analysedaten Tätigkeitskategorien mit einem hohen Anteil an Risikoverhalten identifizieren. Gemeinsam mit den Mitarbeitenden arbeitet man dann – z.B. im Rahmen von regelmäßig stattfindenden Teamsitzungen – die riskanten Verhaltensweisen möglichst konkret heraus und leitet daraus (ebenfalls im Team) die Definitionen für sicheres Verhalten ab. Zugleich werden Ziele vereinbart, bis wann man welche Verhaltenshäufigkeit erreichen möchte.

Damit wird der Schritt vom BBS-Screening (Phase 1) in das Fokussierte BBS (Phase 2) vollzogen, in dessen Verlauf nun (wie im Beispiel 1 beschrieben) die definierten sicheren Verhaltensweisen beobachtet, anhand vereinfachter Beobachtungskarten erfasst und durch die Beobachter unmittelbar positiv verstärkt werden. Über die Entwicklung der Häufigkeit des sicheren Verhaltens werden die Mitarbeiter während des fokussierten BBS laufend in Form von Aushängen oder Grafiken informiert.

Die beiden Praxisbeispiele machen deutlich, dass sich BBS flexibel an sehr unterschiedliche betriebliche Situationen anpassen lässt. Die geschilderten Ansätze wenden die fünf BBS-Grundprinzipien auf unterschiedliche Weise an. Bei einer langfristigen Implementierung von BBS in die betrieblichen Abläufe sind Variationen des Vorgehens (z.B. alternierende Abfolge von BBS-Screening und fokussiertem BBS; Schaffung einer Austauschplattform für die aktiven BBS-Beobachter; kleine materielle Anerkennung für die Beschäftigten bei Erreichung gesetzter Ziele) möglich und sinnvoll.

Die Anwendung von BBS wird durch den Einsatz einer BBS-Software zur digitalen Erfassung und Verarbeitung der Verhaltensdaten via Tablet noch ressourcenschonender. Das Datenmanagement (Analyse der Beobachtungsdaten, Erstellung von Sicherheitsgrafiken zur Visualisierung der Verhaltensänderung, Steuerung von Maßnahmen zur Behebung unsicherer Zustände usw.) gestaltet sich dadurch insbesondere in größeren Organisationen ungleich schneller und deutlich effizienter.

Unabhängig von der Größe der Organisationseinheit und vom gewählten Vorgehen bei der Umsetzung von BBS sind folgende Punkte unbedingt zu berücksichtigen:

BBS wirkt auf Kommunikation und Fehlerkultur im Unternehmen. Sicheres Arbeiten wird zur Selbstverständlichkeit für alle Beschäftigten. Von positivem und konstruktivem Feedback profitiert das kollegiale Miteinander, und die allgemeine Arbeitsmotivation steigt. Mängel in der Arbeitsschutzorganisation werden konsequent erfasst und können zeitnah behoben werden. Bei konsequenter Anwendung erzielt BBS signifikante und messbare Verbesserungen der betrieblichen Sicherheitsperformance.

Dorothee Giffey ist Betriebspsychologin und Fachkraft für Arbeitssicherheit. Als Geschäftsführerin von BGM konkret eK in Hamburg hat sie ihre Arbeitsschwerpunkte an der Schnittstelle Mensch und Arbeit. Schwerpunkte ihrer Tätigkeit sind die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung bei der Arbeit und die Entwicklung und Implementierung von BBS-Systemen.

Edgar Nacken-von Rudzinski ist Dipl.-Psychologe mit klinischer und arbeitspsychologischer Zusatzqualifikation sowie Fachkraft für Arbeitssicherheit in der Automobilindustrie. Seine fachlichen Schwerpunkte sind u.a. der verhaltensorientierte Arbeitsschutz und die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung.

BEHAVIOR BASED SAFETY BBS

Unsere Leistungen